직장인들은 늘 사직서를 마음에 품고 산다는 이야기가 있다.

이 책은 ‘사직서를 제출할 것이냐’는 갈림길에 서있던 시기에 만났다.

동네에 꽤 큰 카페에서 사촌 누나와 만나기로 약속을 잡았다. 다른 별 고민과 의도 없이, 그저 가족이라는 단어로 만나 가벼운 일상 대화를 하기 위함이었다. 그러나 “요즘 문제없지?”라는 질문에, 머릿속에 쏟아지는 단어들을 누나에게 뱉어내면서 급격하게 무거워졌다.

싱클레어는 데미안을 만나 크로머와 술로 피폐한 삶 등 다양한 어두운 모습의 세계에서 벗어날 수 있게 된다.

그때 데미안은 아브라삭스를 언급하면서, 하나의 편지를 쓴다.

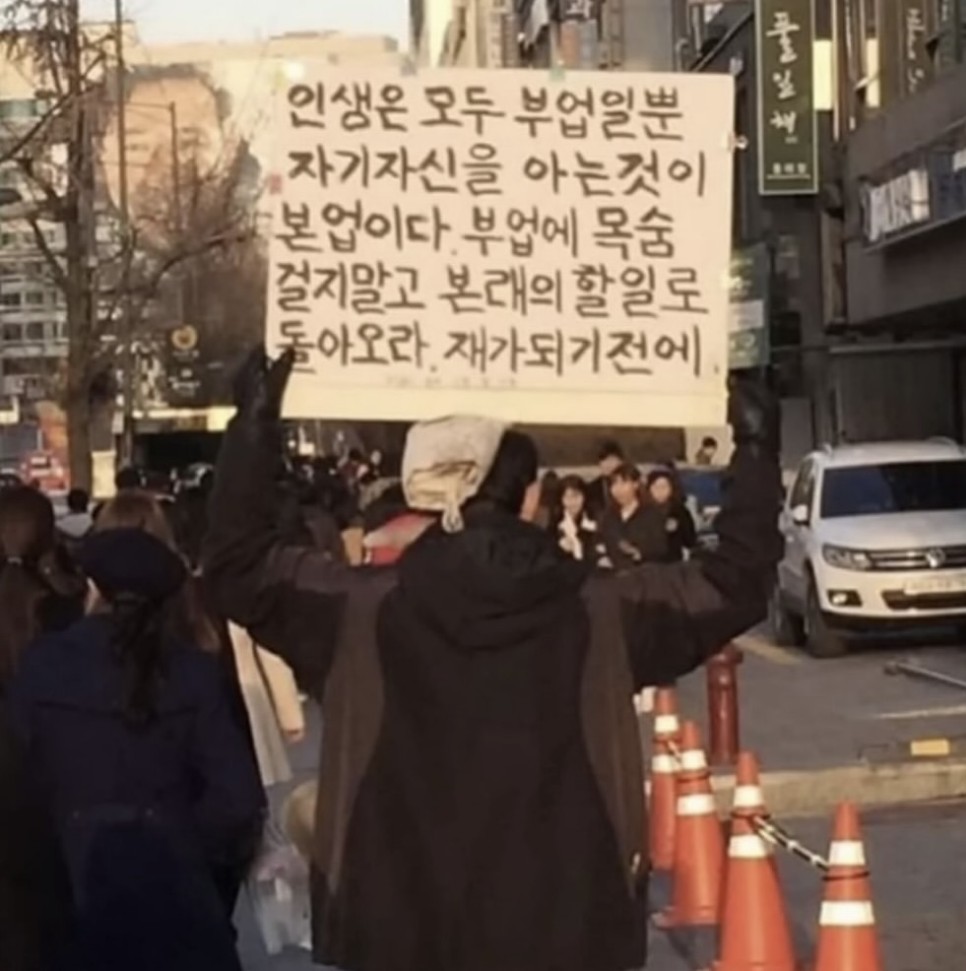

새는 알에서 나오기 위해 투쟁한다. 알은 세계이다.

태어나려고 하는 자는 누구든 하나의 세계를 파괴하여야 한다.

새는 신을 향해 날아간다. 그 신의 이름은 아브락사스이다.

결국 싱클레어는 스스로 알에서 깨어나고, 데미안이 없이도 그의 내일을 그리게 된다.

여기서 아브락사스는 무엇일까? 책에서는 ‘신적인 것과 악마적인 것의 결합하는 신과 같은 아브락사스’라고 표현한다.

결국 이는 인간 본연의 의미를 이야기하는 게 아닐까 하는 생각이 들었다.

본질적인 나. 신은 본인의 모습을 본떠 인간을 만들었으며, 이는 선하기도 하며 악하기도 하다.

결국 신은 본인이 되어야 하고, 내면의 본질을 아는 것이 우리가 추구해야 하는 인생이 아닐까.

그러나 책을 다 읽고 나서는 무섭다는 감정이 앞섰다.

결국 내 인생은 내가 선택한 대로 사는 것이고, 내가 생각한 대로 흘러가게 된다면 정말 무서운 것은 나 자신이 아닌가?

유튜브에서 누군가 남겨 놓은 이야기에 의하면, 니체의 영원회기에 따라 우리는 10만 년 후에 오늘의 선택과 동일하게 살게 될 것이라는 이야기를 듣게 되었는데,반대로 10만 년 전에 나는 이미 오늘을 겪었다는 말이 아닐까하는 생각이이 들었다. 즉, 우리는 정해진 운명의 굴레에서 똑같은 순간들을 반복하는 게 아닐까? 그렇다면 문제를 일으키게 되는 순간들도 동일하게 그 당시에 이뤄지지 않았을까?

무서운 생각들이 스쳐 지나갔지만, 궁극적으로는 결국 오늘을 잘 살아야 하는 것이 맞다.

10만 년이 아닌, 10년 후, 5년 후 더 가까이 1년 후에는 무엇을 할 것이라며 생각하고 걱정하는 것이 아닌 오늘이라는 점을 나답게 정리하는 하루를 채워가야 하지 않을까.

이젠 술로 채우는 하루는 너무나 지겹다.

머리가 새하얘지는 순간을 고대하며 잔을 가득 채워 잃어버린 어젯밤을 뒤로 한 채, 놓치고 있는 순간들은 무엇이 있을까. 더 빛나고 아름다울 수 있는데, 남에게 상처받는 것이 두려워 스스로 상처를 내고 있지는 않았을까.

사촌 누나는 이 책을 내게 건네주며 나에게 ‘재탄생’의 시간을 갖길 바란다고 덧붙였다.

기존의 잔재를 전부 태워 없앤 후, 재탄생될 나를 기약하며 긍정적인 미래와 사고들로 채워야 한다며.

과거에 더 이상 구애받지 않기로 결심한다.

나는 아직 내 자신을 모른다.

더 나를 사랑하고 아끼는 순간들로 채워 알이 깨진 순간에 당당히 날개를 펼치리.

'책책책을 읽읍시다' 카테고리의 다른 글

| 프랑켄슈타인 | 누가 괴물인가 (4) | 2024.03.29 |

|---|